Architecture

La Commune porte le nom de Saint Aubin, évêque d’Angers au VIe siècle. L’église n’était pas encore paroisse en 1158 et appartenait à l’abbaye de Saint Melaine de Rennes.

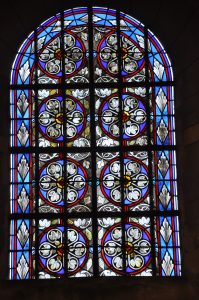

L’édifice actuel conserve une nef du XIe siècle, avec deux fenêtres en meurtrières, l’une au Nord et l’autre au Sud. Le chœur et la façade Ouest ont été refaits en 1623, deux chapelles formant bras de croix ont été ajoutées en 1838, la tour est encore plus récente.

Le chœur possède une petite tribune à laquelle on accède par la sacristie.

L’église renferme encore de nombreuses dalles très effacées, une chaire surmontée d’une couronne fleurdelisée, de vieilles statues en bois et un bénitier en pierre sur un socle de bois marqué 1828.

Origine

Capella Sancti Albini (1158) – Ecclesia Sancti Albini de Landis (1516)

Josse, archevèque de Tours, en 1158, Etienne, évêque de Rennes, en 1170, et le pape Luce III en 1185 confirmèrent successivement l’abbaye de Saint-Melaine dans la possession de Saint-Aubin-des-Landes ; or, dans toutes les chartes rapportant ce fait, Saint-Aubin n’est désigné que sous le nom de chapelle, “capella Sancti Albini.” Il faut donc conclure qu’au XIIe siècle, Saint-Aubin-des-Landes n’était pas encore érigé en paroisse, son territoire faisait très probablement partie de la paroisse de Cornillé, possédée également par les moines de Saint-Melaine.

Le Cartulaire de Saint-Melaine nous apprend, en effet, que du temps de Main, évêque de Rennes (1049 à 1076), l’église de Cornillé et de Saint-Aubin, ecclesia de Cornille et Sancti Albini, appartenant aux moines de Saint-Melaine, ne faisait partie d’aucun doyenné et ne devait point de redevances au synode diocésain. Ce privilège fut, un siècle plus tard, contesté à Guillaume Chalopin, abbé de Saint-Melaine, par Even, doyen de Châteaugiron, qui prétendit que cette église dépendait de son doyenné. Mais les moines prouvèrent leur assertion par le témoignage de trois anciens d’entre eux, nommées Guillaume de Montgermont, Guihénoc et Amy, ce qu’ils firent en présence d’Alain d’Apigné, de Geffroy de Saint-Armel et des moines Robert Fauvel, prieur de Vitré, Thomas, prieur de Cornillé, Odon, prêtre de Saint-Aubin et Guillaume de Cornillé. Aussitôt, vers 1160, Etienne, évêque de Rennes, ordonna qu’on cessa d’inquiéter l’abbé de Saint-Melaine au sujet de ces prérogatives.

Malgré l’existence de ce moine Odon, prêtre de Saint-Aubin, Odo presbyter de Sancto Albino, nous ne croyons pas que Saint-Aubin fût déjà érigé en paroisse. La charte, en effet, ne parle que d’une seule église entre Cornillé et Saint-Aubin, mais cette expression n’empêche pas d’admettre la coexistence au XIIe siècle de deux édifices religieux, l’un à Cornillé, l’autre à Saint-Aubin, ce dernier soumis au premier et administré par le moine Odon sous la juridiction de Thomas, prieur à Cornillé.

Toutefois, l’érection de Saint-Aubin des Landes en paroisse distincte de Cornillé dut avoir lieu dans le courant du XIIIe siècle et coïncida peut-être avec l’abandon par les moines de Saint-Melaine de leur prieuré de Cornillé.

Quant au prieuré, membre de Marmoutiers, situé en Saint-Aubin des Landes et valent 800 liv de rente, dont parle M. Marteville (Dict. de Bret., II, 898), rien ne nous prouve son existence.

Au XVIIe siècle, le recteur de Saint-Aubin était grand décimateur de sa paroisse, mais il devait au prieur de Notre-Dame de Vitré, dépendant de Saint-Melaine, 160 boisseaux de seigle et 96 boisseaux d’avoine, mesure de Vitré, payables le 8 septembre de chaque année. En 1790, cette rente en grain était remplacée par une somme de 440 liv. Nous voyons en effet, le recteur M. Pairel, déclarer le 25 décembre 1790 que son bénéfice consiste en un presbytère et un pourpris valant 100 liv., et en dîmes estimées 2,325 liv. de rente. C’était donc un revenu brut de 2,425 liv. ; mais il devait sur cette somme payer : 440 liv. au prieur de Notre-Dame de Vitré, 350 liv. à son vicaire pour sa pension, 10 liv. au Seigneur d’Espinay, 63 liv. pour les décimes, etc, de sorte qu’il ne lui restait net que 1,443 liv. 15s.

La fabrique de Saint-Aubin possède encore le registre des comptes de ses trésoriers depuis 1533. On y voit, entre autres choses, qu’il fallait en 1534 vingt-sept pots de vin de communion aux fêtes de Pâques, qu’on sonnait alors “le pardon” à midi et “le Salve” le soir; qu’on allait en procession fort loin au XVIIe siècle, notamment à Notre-Dame d’Avesnières, près Laval, etc.

Construction de la tour de l’église

Texte tiré d’un registre paroissial

” 1872 : Le lundi 4 Mars, au lendemain de la fête patronale, commencement des fondations de la tour sous la protection de St AUBIN, évêque d’Angers, patron de l’Église et de la Paroisse. La pierre de maçonne a été prise à savoir : 216 mètres cubes dans la carrière de la ferme du bourg à l’angle de la route de Cornillé et du chemin de la Massonnière et 400 mètres cubes dans le jardin contigu au cimetière côté sud, sur le terrain de Mr Le Recteur.

Nota : on a de fortes raisons de supposer que c’est dans ce dernier endroit, en face de la porte Sud de l’Église, qu’il y a 8 siècles en 1070 on y prit la pierre pour construire ladite Église. En effet, la pierre employée dans la nef de cette Église est semblable à celle de la tour.

[…]

1876 : Reprise des travaux de la tour et achèvement de la flèche. Le dimanche de la Sainte Anne, la croix du clocher […] fut portée solennellement à l’issue de la Grand’Messe sur les épaules de notables de la paroisse et introduite dans le chœur de l’Église où elle reçut la bénédiction des mains du Vénérable Mr Gavard, curé doyen de Saint Martin de Vitré. A cette occasion, une belle instruction fut faite par l’Abbé Tupin, sous directeur au grand séminaire de Rennes. Après cette cérémonie, cette belle croix de cinq mètres de hauteur fût montée aussitôt à sa place, au milieu d’un grand concours de fidèles et par un temps magnifique. Tout le parcours de la procession ainsi que la tour avaient été pavoisés d’étendards aux couleurs du Sacré-Cœur et du Souverain Pontife Pie IX.”

Le saviez-vous ?

Les trois cloches portent le nom de :

Marie Céline

Jeanne d’Arc

et Françoise